春の訪れを告げる梅まつり

アメ横で魚介・乾物の買い物も

スタンプの「湯島天神」は御徒町北口から西へ徒歩8分のところにあります。ご存知学問の神様である菅原道真公をまつる天満宮で、受験シーズンには神頼みの受験生で賑わいます。創建は雄略天皇2年(458年)と古く、天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)を祀る神社でしたが、正平10年(1355)に菅原道真を勧請して合祀。徳川家康が江戸に入ってからは徳川家の崇敬も受けました。現在の社殿は老朽化に伴い、平成7年(1995)に再建されたばかりです。以前の社殿は明治18年(1885)改築のものだったのですが、撮りそびれました。なお、平成12年(2000)には湯島神社から湯島天満宮に改称しています。

湯島天満宮は梅の名所としても知られ、毎年2月上旬~3月上旬は梅まつりが行われます。野点や白梅太鼓、期間限定の記念品販売ほか、宝物殿が特別割引で拝観できるなどの催しがあります。

御徒町の地名は江戸期に江戸城や将軍を警護する下級武士、つまり騎乗が許可されない御徒(徒士)が多く住んでいたことに由来しています。昭和39年(1964)の地名改称で消滅しましたが、駅名などに残されています。また、御徒町といえばJR御徒町からJR上野駅に向かう山手線線路の西側にあるアメヤ横丁(通称:アメ横)が有名で、400mに400軒の店舗が並び食品や衣類、雑貨、宝飾品などが業種ごとにまとまっています。とくに年末の正月用生鮮食品の買出しは風物詩といえるほどの賑わいをみせます。

次回の停車駅は秋葉原駅です。

大きな地図で見る

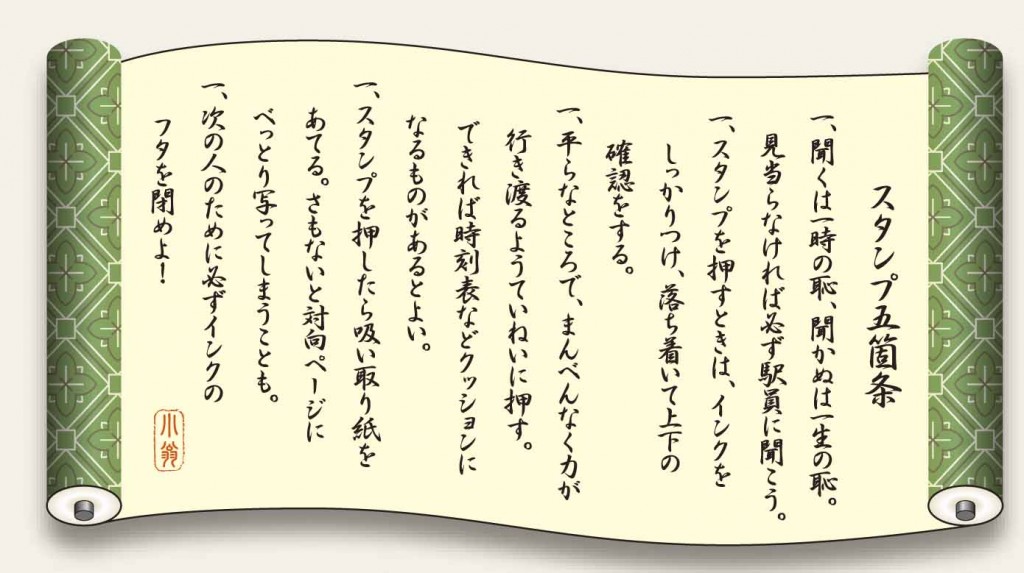

※スタンプは紛失・摩滅・取替などの事情により、ない場合もございますのでご了承ください。また、駅員のいない時間帯は押せないこともありますのでご注意ください。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。