ナローゲージの線路が陸中松川駅の北寄りから端を発して、大船渡線に沿って敷設されている…この線路の正体を探るべく南側より巡ってみた

[場所]JR大船渡線 陸中松川-猊鼻渓

JR大船渡線に一ノ関駅方から列車に乗車した場合、陸中松川駅を発車してスグの車窓左側にトロッコのモノと思わしき謎のナローゲージ線路が、大船渡線と並行して、2箇所に分けて計約100mに渡り敷設されているのを目撃できる。この線路の正体を探るべく、現地を訪ねてみた。訪れてみるとこの場所にはナローゲージ線路があるだけでなく、他にも見どころが多かったので、サイトの枠の都合から単発では紹介し切れないので、この度は3回シリーズとさせていただくことにして、まずは前篇として陸中松川駅より見て手前方(南側)から300m地点くらいまでを眺めていくこととする。

陸中松川駅1番線ホームからの猊鼻渓駅方の眺めで、左のゲートと柵をまずは覚えておいて欲しい。車輌はキハ110系気動車。

陸中松川駅1番線ホームからの猊鼻渓駅方の眺めで、左のゲートと柵をまずは覚えておいて欲しい。車輌はキハ110系気動車。 陸中松川駅を降りると、ご覧の植木のオブジェが出迎えてくれた。2025年6月の状態。

陸中松川駅を降りると、ご覧の植木のオブジェが出迎えてくれた。2025年6月の状態。

トロッコ線路は手前(南側)と奥(北側)の2箇所ある…前篇ではその手前側を紹介

JR大船渡線は、又の名を「ドラゴンレール」とも云う。この話は他のサイトなどでも紹介されているので、ココではスルーさせていただく…。

さて、その大船渡線 陸中松川駅に降り立つと、駅前広場の北側(猊鼻渓方)遥かに「石と賢治のミュージアム」の看板が立っている。この先にはゲートがあって、さらにその先の彼方にはトロッコ線路が見えている。

陸中松川駅の駅本屋を出ると、駅前広場の右(北)側の彼方に「石と賢治のミュージアム」の看板と、ゲートが見える。

陸中松川駅の駅本屋を出ると、駅前広場の右(北)側の彼方に「石と賢治のミュージアム」の看板と、ゲートが見える。 上写真のゲートの全景。

上写真のゲートの全景。 そして、ゲート左脇の案内板のアップ。このゲートが、看板にある「石と賢治のミュージアム」へと至る遊歩道の入口になる。

そして、ゲート左脇の案内板のアップ。このゲートが、看板にある「石と賢治のミュージアム」へと至る遊歩道の入口になる。

ゲートをくぐり、スグ左側に立つマップと説明板。上写真のマップで、この遊歩道に「トロッコ道ギャラリー」の愛称が付けられていることが解かった。

ゲートをくぐり、スグ左側に立つマップと説明板。上写真のマップで、この遊歩道に「トロッコ道ギャラリー」の愛称が付けられていることが解かった。

上写真の説明板のうち「宮沢賢治と東北砕石工場」と「グスコーブドリと東山」のプレートのアップ。上写真の案内板がある地点から先約30mほどからトロッコ線路が敷設されている。

上写真の説明板のうち「宮沢賢治と東北砕石工場」と「グスコーブドリと東山」のプレートのアップ。上写真の案内板がある地点から先約30mほどからトロッコ線路が敷設されている。

上写真の説明プレートの地点から北(猊鼻渓駅方)側を眺めると、遊歩道の先にトロッコ線路が敷設されているのが窺える。それではトロッコ道を散策しながら歩いていこう。

上写真の説明プレートの地点から北(猊鼻渓駅方)側を眺めると、遊歩道の先にトロッコ線路が敷設されているのが窺える。それではトロッコ道を散策しながら歩いていこう。

上写真の、トロッコ線路が端を発する地点の光景。奥が北側。

上写真の、トロッコ線路が端を発する地点の光景。奥が北側。 トロッコ線路が端を発する地点を逆側から南向きに眺めたトコロ。

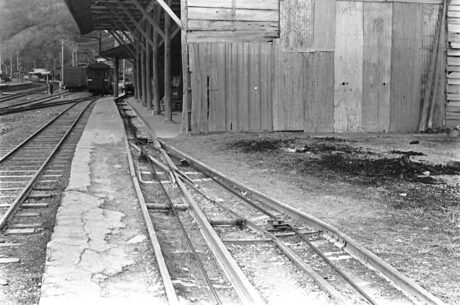

トロッコ線路が端を発する地点を逆側から南向きに眺めたトコロ。 上々写真で見たトコロの、左の上屋の先からの一ノ関駅方の眺め。貨物ホームが一段高くなっているのが解る。そして、せっかくなので、筆者が1981年3月に撮った、上写真とホボ同地点の右(西)に少しズレた位置から南向きに撮った過去写真も載せておこう。

上々写真で見たトコロの、左の上屋の先からの一ノ関駅方の眺め。貨物ホームが一段高くなっているのが解る。そして、せっかくなので、筆者が1981年3月に撮った、上写真とホボ同地点の右(西)に少しズレた位置から南向きに撮った過去写真も載せておこう。

トロッコ線路がまだ健在だった頃の貨物ホーム上からの写真。トロッコ車輌の動力はワイヤーケーブルを循環させ、トロッコ車輌は走行するためにそのワイヤーケーブルを掴む方式を採用していたようだ。上の過去写真を見て解る通り、この区間のトロッコ線路が本来敷かれていたのは貨物ホームの上で、現在のトロッコ線路が敷設されているのは元々1,067mmゲージの国鉄線が通っていたスペースになる。ということで、ここのトロッコ線路はレプリカということになる。ただしゲージ(軌間)を測ってみると約508mmだったので、その辺はトロッコにありがちなゲージを忠実に再現してあってサスガと言える。

トロッコ線路がまだ健在だった頃の貨物ホーム上からの写真。トロッコ車輌の動力はワイヤーケーブルを循環させ、トロッコ車輌は走行するためにそのワイヤーケーブルを掴む方式を採用していたようだ。上の過去写真を見て解る通り、この区間のトロッコ線路が本来敷かれていたのは貨物ホームの上で、現在のトロッコ線路が敷設されているのは元々1,067mmゲージの国鉄線が通っていたスペースになる。ということで、ここのトロッコ線路はレプリカということになる。ただしゲージ(軌間)を測ってみると約508mmだったので、その辺はトロッコにありがちなゲージを忠実に再現してあってサスガと言える。

上々写真の場所から50mほどの地点にて南側のトロッコ線路は途切れている。

上々写真の逆向きの眺めで奥が北側。彼方にトロッコ線路の終端部が見える。

上々写真の逆向きの眺めで奥が北側。彼方にトロッコ線路の終端部が見える。 線路終端部を、上写真の逆向きに眺めたトコロ。奥が陸中松川駅方(南側)。上写真のトロッコ線路のカーブ具合からすると、上々の過去写真はこの地点から撮った光景かとも思われる。

線路終端部を、上写真の逆向きに眺めたトコロ。奥が陸中松川駅方(南側)。上写真のトロッコ線路のカーブ具合からすると、上々の過去写真はこの地点から撮った光景かとも思われる。

ところで、このレプリカ線路の区間だけれども、大船渡線の線路側の柵にはさまざまな昆虫のオブジェがデコレートされているので、それらもサクッと紹介しておこう。

カナブンの類?

カナブンの類? トノサマバッタorキリギリスの仲間?

トノサマバッタorキリギリスの仲間? 写真中央やや右にいる昆虫はイナゴの類だろうか?

写真中央やや右にいる昆虫はイナゴの類だろうか? 蜂かなぁ~?そして、南側のトロッコ線路が途切れた地点の柵にも昆虫のオブジェが装飾されていた。

蜂かなぁ~?そして、南側のトロッコ線路が途切れた地点の柵にも昆虫のオブジェが装飾されていた。

ちなみに、筆者は昆虫に関しては素人なので、形態による昆虫の分類が間違っていてもお許し願いたい。

トロッコ線路の終端部のアップで、奥が北側。右の柵にも昆虫のオブジェがいる。この南側のトロッコ線路が途切れた地点の先で、いわゆるトロッコ道はクランク状(鍵の手)になって、さらに先へと歩けるようになっている。

トロッコ線路の終端部のアップで、奥が北側。右の柵にも昆虫のオブジェがいる。この南側のトロッコ線路が途切れた地点の先で、いわゆるトロッコ道はクランク状(鍵の手)になって、さらに先へと歩けるようになっている。

上写真のトロッコ線路の終端部に掲げられている説明板。ココへきても、トロッコ線路が敷設されている遊歩道に「トロッコ道」の愛称があることが再確認できる。9枚上の過去写真から想定すると、このクランクにより、ココから先のトロッコ道は、かつて貨物ホーム上から延びてくるように敷設されていたトロッコ線路本来の位置を踏襲することになるのだと思われる。

上写真のトロッコ線路の終端部に掲げられている説明板。ココへきても、トロッコ線路が敷設されている遊歩道に「トロッコ道」の愛称があることが再確認できる。9枚上の過去写真から想定すると、このクランクにより、ココから先のトロッコ道は、かつて貨物ホーム上から延びてくるように敷設されていたトロッコ線路本来の位置を踏襲することになるのだと思われる。

クランクを通り過ぎた地点からの北向き(猊鼻渓駅方)の眺め。トロッコ道で木製の柵が無い部分の下には小川が流れていて、道の敷板は鉄橋の上に並べ貼られていることを、とりあえず覚えておいて欲しい。クランクを越えた地点から北を見ると、約50m先の左(西)側に、真新しい建物が建っているのが窺える。

クランクを通り過ぎた地点からの北向き(猊鼻渓駅方)の眺め。トロッコ道で木製の柵が無い部分の下には小川が流れていて、道の敷板は鉄橋の上に並べ貼られていることを、とりあえず覚えておいて欲しい。クランクを越えた地点から北を見ると、約50m先の左(西)側に、真新しい建物が建っているのが窺える。

コチラが、陸中松川駅駅前広場の看板にあった「石と賢治のミュージアム」になる。

左の建物が「石と賢治のミュージアム」になる。

左の建物が「石と賢治のミュージアム」になる。 上写真で左に見えた「石と賢治のミュージアム」の玄関前に立つ案内板。

上写真で左に見えた「石と賢治のミュージアム」の玄関前に立つ案内板。 「石と賢治のミュージアム」の玄関(右)前から、トロッコ道を南(陸中松川駅方)向きに眺めたトコロ。この「石と賢治のミュージアム」の前には宮澤賢治の文学作品をモチーフにしたオブジェが飾られていたので、それらの一部も紹介しておこう。

「石と賢治のミュージアム」の玄関(右)前から、トロッコ道を南(陸中松川駅方)向きに眺めたトコロ。この「石と賢治のミュージアム」の前には宮澤賢治の文学作品をモチーフにしたオブジェが飾られていたので、それらの一部も紹介しておこう。

イーハトーブをモチーフにしたオブジェ。

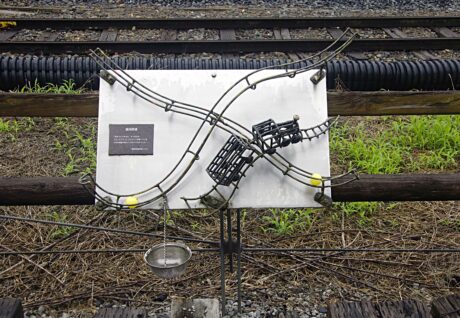

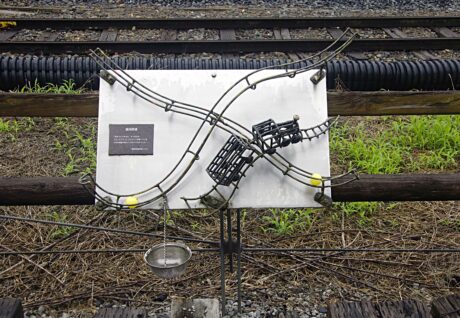

イーハトーブをモチーフにしたオブジェ。 銀河鉄道の夜をモチーフにしたオブジェ。

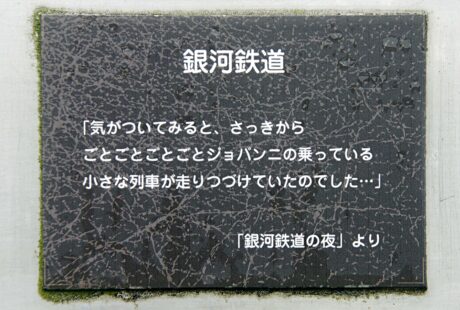

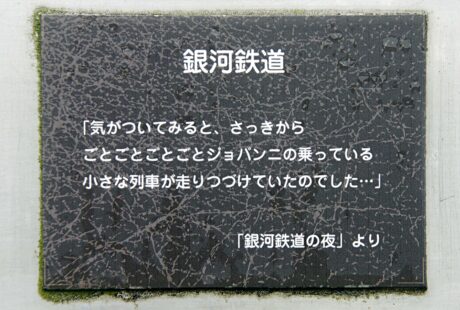

銀河鉄道の夜をモチーフにしたオブジェ。 上のオブジェの説明プレート。7枚上の写真とホボ同じ位置から同じ向きに、1981年3月に筆者が撮った、トロッコが存在していた頃の過去写真も載せておこう。

上のオブジェの説明プレート。7枚上の写真とホボ同じ位置から同じ向きに、1981年3月に筆者が撮った、トロッコが存在していた頃の過去写真も載せておこう。

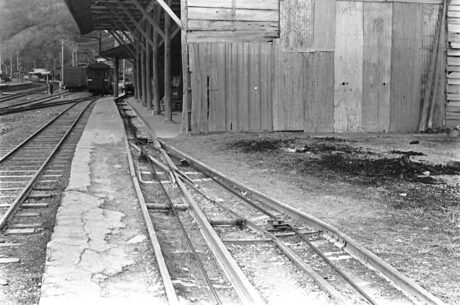

7枚上の写真のホボ同じ位置から同じ向きに撮った、トロッコ線路がまだ健在だった頃の写真。手前の小川に架かる鉄橋が、7枚上の写真でいうトコロの木製柵が無い部分にあたると思われる。この写真から察すると、「石と賢治のミュージアム」は左の更地になっている少し先のトコロに建てられたのだと思われる。

7枚上の写真のホボ同じ位置から同じ向きに撮った、トロッコ線路がまだ健在だった頃の写真。手前の小川に架かる鉄橋が、7枚上の写真でいうトコロの木製柵が無い部分にあたると思われる。この写真から察すると、「石と賢治のミュージアム」は左の更地になっている少し先のトコロに建てられたのだと思われる。

ところで上の過去写真だが、トロッコ線路の遥か先に斜面を利用した建造物があるのが確認できる。7枚上のイマの写真では樹木に阻まれて解りづらかったが、さらに進むとその建造物が見えてくる。過去写真に写っていた建造物が現在も建っていた。

「石と賢治のミュージアム」の玄関前からトロッコ道を北(猊鼻渓駅方)へ20mほど歩いた地点からの北向きの眺め。彼方に次なるトロッコ線路が見えている。コチラが「東北砕石工場」になる。

「石と賢治のミュージアム」の玄関前からトロッコ道を北(猊鼻渓駅方)へ20mほど歩いた地点からの北向きの眺め。彼方に次なるトロッコ線路が見えている。コチラが「東北砕石工場」になる。

そして、よーく眺めるとそこにはトロッコ線路があるのが窺える。さらにトロッコ車輌も…。

■この続きは「中篇」にて…

サイトのスペースの都合から、「旧・東北砕石工場」の訪問レポートは、次回「中篇」にてご紹介。

トロッコ道に敷設された北側(猊鼻渓駅方)のトロッコ線路が端を発する地点。上写真を見て解る通り、中篇ではトロッコ車輌が登場するので乞ご期待。

トロッコ道に敷設された北側(猊鼻渓駅方)のトロッコ線路が端を発する地点。上写真を見て解る通り、中篇ではトロッコ車輌が登場するので乞ご期待。

⚫️石と賢治のミュージアム 利用案内

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,21154,149,html

2025年8月27日は宮澤賢治129回目の生誕日…

宮澤賢治は1896年(明治29年)8月27日に岩手県の花巻川口町(現・花巻市)に生まれた。

ということで、2025年8月27日は宮澤賢治129回目の生誕日になる。

この度の本記事とは直接的には関係ないが、丁度良い機会なので、当サイトにて過去に掲載した宮澤賢治に関わる記事のリンクをココに貼らしていただく。

■宮澤賢治の世界へいざなうライトアップ2題

JR釜石線 宮守-柏木平 間に架かっている宮守川橋梁。2016年2月3日アップ宮澤賢治の世界へいざなうライトアップ2題

JR釜石線 宮守-柏木平 間に架かっている宮守川橋梁。2016年2月3日アップ宮澤賢治の世界へいざなうライトアップ2題

■駅前広場にある鉄道系オブジェを訪ねる(1) 岩手県・花巻駅

JR東北本線 花巻駅東口駅前。2017年4月18日アップ駅前広場にある鉄道系オブジェを訪ねる(1) 岩手県・花巻駅

JR東北本線 花巻駅東口駅前。2017年4月18日アップ駅前広場にある鉄道系オブジェを訪ねる(1) 岩手県・花巻駅

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。