鉄道が主役の旅スタイルを応援する見どころ案内

[場所]JR信越線 磯部-松井田

信越本線 横川-軽井沢 間(以後「横軽」と表記)は片勾配の急勾配区間の難所で、かつてEF63形ELを補機につける粘着運転を開始する以前には、ラックレールを使用したアプト方式鉄道により急勾配を越えていたことは当サイトの読者ならご存知と思う。年代的には、粘着方式の新線が1963年7月15日に開通し、その後2ヶ月半ほどの粘着方式とアプト方式の旧線との併用期間を経て、同年9月30日に旧線が廃止になり、これにより横軽のアプト方式区間が解消された。さて、この旧線に敷設されていたラックレールだが、意外なモノになって群馬県内の数ヶ所で見ることができる。

その意外なモノとは側溝の蓋…いわゆるドブ板に姿を変えて、未だ人々の役に立っている。

その辺の一部は2025年2月2日アップ群馬でラックレールに出遭う旅…ぐんま信越線西部篇にて紹介している。

横川駅前のラックレールの側溝蓋全体の眺め。奥は荻野屋本店。

横川駅前のラックレールの側溝蓋全体の眺め。奥は荻野屋本店。

おぎのやHP:https://www.oginoya.co.jpだがしかし、ラックレールのドブ板が見られるのはココだけではない。

実は群馬県内にはまだ数カ所あるのだが、この度は「ぐんま信越線東部篇」に限定して、まだ見られるラックレールのドブ板を探す旅として 磯部-松井田 間にスポットを当ててみた。

前回の紹介分にもこのうちの一部区間が含まれていたが、その時は冬の陽の無常によって「日没終了」となってしまったので、この続きと思っていただきたくお願いしたい。

本題のラックレールとは逸れるが、信越本線を高崎から横川へ向かう場合、安中駅で車窓左(南)側に見える台地の斜面に工場プラントがあまねく配置された東邦亜鉛安中精錬所の姿は、筆者的には好きな光景の一つである。と、日没終了を防止するために、この度は陽が永い6月を選んで訪問してみたのだが…。

本題のラックレールとは逸れるが、信越本線を高崎から横川へ向かう場合、安中駅で車窓左(南)側に見える台地の斜面に工場プラントがあまねく配置された東邦亜鉛安中精錬所の姿は、筆者的には好きな光景の一つである。と、日没終了を防止するために、この度は陽が永い6月を選んで訪問してみたのだが…。

事情により早退…。

何が起きたかは、後述にて…。

なお、[場所]は本記事においては全て 磯部-松井田 間なので、見出しにおける[場所]表記は省略させていただく。

烏踏切

この度の記事は、前回「ぐんま信越線西部篇」の続篇でもあるので、西奥の松井田駅寄りから東の磯部方へと紹介させていただく。

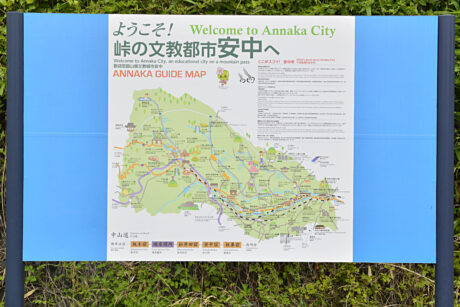

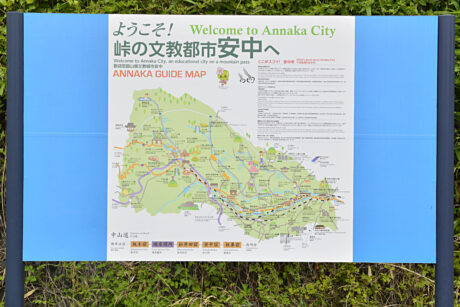

松井田駅前にある群馬県安中市の案内地図。西側は長野県境まで安中市なのが解る。まずの紹介は、松井田駅から東南東1.2kmほどのトコロにある「烏踏切」。

松井田駅前にある群馬県安中市の案内地図。西側は長野県境まで安中市なのが解る。まずの紹介は、松井田駅から東南東1.2kmほどのトコロにある「烏踏切」。

烏踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。

烏踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。 烏踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。電車は211系。烏踏切は、北側は平地の住宅地なのだが、南は段丘の坂道という狭間にある。

烏踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。電車は211系。烏踏切は、北側は平地の住宅地なのだが、南は段丘の坂道という狭間にある。

烏踏切の、北側から南向きの眺め。左が高崎方、右が横川方。そして、ラックレールのドブ板…もとい、側溝の蓋は南側の坂道の方に設置されている。

烏踏切の、北側から南向きの眺め。左が高崎方、右が横川方。そして、ラックレールのドブ板…もとい、側溝の蓋は南側の坂道の方に設置されている。

北側からの複線線路部分とのアップ。では、ラックレールの側溝蓋をじっくり眺めていこう。

北側からの複線線路部分とのアップ。では、ラックレールの側溝蓋をじっくり眺めていこう。

北側からの下り線敷板部分とのアップ。その奥にラックレール側溝蓋が見える。

北側からの下り線敷板部分とのアップ。その奥にラックレール側溝蓋が見える。 ラックレール側溝蓋のアップ。

ラックレール側溝蓋のアップ。 烏踏切の、南側から北向きに眺めた全景。■排水枡の蓋にもラックレール

烏踏切の、南側から北向きに眺めた全景。■排水枡の蓋にもラックレール

烏踏切のラックレール的見ドコロはもぉ一つ。

それは、付近に設置されている排水枡の蓋にもラックレールが使用されている点。

上写真の位置から右(東)へ目を向けると、スグにラックレール蓋の排水枡があるのが判る。電車は211系。実のトコロ、このラックレール蓋の存在は、烏踏切を訪ねるまで知らなかった(笑)。

上写真の位置から右(東)へ目を向けると、スグにラックレール蓋の排水枡があるのが判る。電車は211系。実のトコロ、このラックレール蓋の存在は、烏踏切を訪ねるまで知らなかった(笑)。

ラックレール蓋の排水枡を西向きに眺めたトコロ。この時点では、まだ雨は降ってきていない…。このような発見の楽しみがあるトコロに、施設テツ(←なんじゃそりゃ!?)の面白味があるとも言えそうだ(汗)。

ラックレール蓋の排水枡を西向きに眺めたトコロ。この時点では、まだ雨は降ってきていない…。このような発見の楽しみがあるトコロに、施設テツ(←なんじゃそりゃ!?)の面白味があるとも言えそうだ(汗)。

西新井踏切

磯部駅から西へ900mほどのトコロにあるのが「西新井踏切」。

西新井踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。

西新井踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。 西新井踏切を、線路の南側を並行する高架道路の通路から北向きに眺めたトコロ。左が横川方、右が高崎方。電車は211系。「西新井」とは、何処かで聞いたことがある名称だが、この度はその名称の検証は本題から放れるので省略する。

西新井踏切を、線路の南側を並行する高架道路の通路から北向きに眺めたトコロ。左が横川方、右が高崎方。電車は211系。「西新井」とは、何処かで聞いたことがある名称だが、この度はその名称の検証は本題から放れるので省略する。

話は逸れるが、冒頭にて「陽が永い6月を選んで…」と発言しているが、6月は梅雨時ということで、この度の群馬訪問では雨に悩まされることになる。

というのも、上で紹介の烏踏切訪問を過ぎた時間あたりから小雨が降り出して、この西新井踏切までの道中はそれなりに雨には降られていたのだが、西新井踏切の上(後述)に着いたとたんに土砂降りの雨に見舞われた。

西新井踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。この西新井踏切は、信越線の線路と並行した高架道路(県道213号)の下を抜けているアンダーパス道路を南側からくぐった先の北側に設置されているのだが、筆者はその高架道路を松井田方から歩いてきていたので、高架道路からこの下の西新井踏切が先にあるアンダーパス道路へと接続の通路にて下りなければならない。その道を探しているうちに大雨になってきた。

西新井踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。この西新井踏切は、信越線の線路と並行した高架道路(県道213号)の下を抜けているアンダーパス道路を南側からくぐった先の北側に設置されているのだが、筆者はその高架道路を松井田方から歩いてきていたので、高架道路からこの下の西新井踏切が先にあるアンダーパス道路へと接続の通路にて下りなければならない。その道を探しているうちに大雨になってきた。

そして、南側にアンダーパス道路へ下りれる接続の通路を発見して、高架道路の下のアンダーパス道路へ入ったとたんに傘が意味を持たない土砂降りの雨に見舞われた。

まぁ、ある意味、天気運は持っているのかもしれない(笑)。

しばらくして、雨も小止みになったので、ではラックレール側溝蓋をじっくり眺めていこう。

上り線の敷板部分とのアップ。その先にラックレール側溝蓋が見える。

上り線の敷板部分とのアップ。その先にラックレール側溝蓋が見える。 西新井踏切の、北側から南向きに眺めた全景。踏切の奥に見えるのが、先ほど抜けてきたアンダーパス部分。左が高崎方、右が横川方。

西新井踏切の、北側から南向きに眺めた全景。踏切の奥に見えるのが、先ほど抜けてきたアンダーパス部分。左が高崎方、右が横川方。 北側から眺めたラックレール側溝蓋のアップ。この項では、とつぜんの天気実況でスミマセン。

北側から眺めたラックレール側溝蓋のアップ。この項では、とつぜんの天気実況でスミマセン。

土砂降りは約10分ほどだったので、高架道路下の雨宿りから出て、次のラックレール踏切へと向かうこととします。

赤城前踏切

前回の記事で、〆の写真にてお見せして、さらに本記事のタイトルになった踏切が「赤城前踏切」になる。

赤城前踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。踏切の位置的には、磯部駅のプラットホーム横川寄り西側端スグの場所に設置されている。

赤城前踏切を下り列車からの前方展望にて眺めたトコロ。奥が横川方になる。踏切の位置的には、磯部駅のプラットホーム横川寄り西側端スグの場所に設置されている。

そして雨はまだ降り続いている。

磯部駅1番線ホームからの西向きの眺めで、プラットホーム端スグに赤城前踏切がある。電車は211系の上り列車。そしてとにかく土砂降りの雨。この赤城前踏切のラックレール側溝蓋は踏切の南北両端に1箇所ずつある。

磯部駅1番線ホームからの西向きの眺めで、プラットホーム端スグに赤城前踏切がある。電車は211系の上り列車。そしてとにかく土砂降りの雨。この赤城前踏切のラックレール側溝蓋は踏切の南北両端に1箇所ずつある。

では、まず南側のラックレール側溝蓋から眺めていこう。

赤城前踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。

赤城前踏切の、南側から北向きに眺めた全景。左が横川方、右が高崎方。 南側のラックレール側溝蓋の南側からのアップ。

南側のラックレール側溝蓋の南側からのアップ。 北側からの下り線敷板部分とのアップ。

北側からの下り線敷板部分とのアップ。 南側のラックレール側溝蓋の北側からのアップ。

南側のラックレール側溝蓋の北側からのアップ。 赤城前踏切の、西側からの東向きの眺め。右に写っているのが上写真のラックレール側溝蓋。そして次は北側のラックレール側溝蓋を眺めてみよう。

赤城前踏切の、西側からの東向きの眺め。右に写っているのが上写真のラックレール側溝蓋。そして次は北側のラックレール側溝蓋を眺めてみよう。

赤城前踏切を、北側から南向きに眺めたホボ全景。左高崎方が、右が横川方。

赤城前踏切を、北側から南向きに眺めたホボ全景。左高崎方が、右が横川方。 赤城前踏切の、北側から南向きに眺めた敷板部分とのアップで、手前が北側のラックレール側溝蓋。

赤城前踏切の、北側から南向きに眺めた敷板部分とのアップで、手前が北側のラックレール側溝蓋。 北側のラックレール側溝蓋の南側からのアップ。

北側のラックレール側溝蓋の南側からのアップ。 北側のラックレール側溝蓋と接続道路の間は「く」の字の坂道になっている。赤城前踏切は、道がかなり狭く、さらに北側は「く」の字に曲がった坂になっている自転車は難儀しそうなので、ある意味では歩行者専用といえるかもしれない。

北側のラックレール側溝蓋と接続道路の間は「く」の字の坂道になっている。赤城前踏切は、道がかなり狭く、さらに北側は「く」の字に曲がった坂になっている自転車は難儀しそうなので、ある意味では歩行者専用といえるかもしれない。

赤城前踏切を、北側接続道路西寄りから東向きに眺めた全景。手前の跨線橋は南北連絡通路。電車は211系の下り列車。上写真を見て判ると思うが、磯部駅には駅を跨ぐ立派な南北連絡通路がある。コレは2007年に設置されたもので、それまでは、赤城前踏切は南北を結ぶ重要な役割を担っていたのだろうな…と想像できる。

赤城前踏切を、北側接続道路西寄りから東向きに眺めた全景。手前の跨線橋は南北連絡通路。電車は211系の下り列車。上写真を見て判ると思うが、磯部駅には駅を跨ぐ立派な南北連絡通路がある。コレは2007年に設置されたもので、それまでは、赤城前踏切は南北を結ぶ重要な役割を担っていたのだろうな…と想像できる。

磯部駅前のラックレール

踏切の側溝蓋ではないが、磯部駅の北側駅前広場に設置されている排水枡の蓋にラックレールが使用されている。

磯部駅北口駅前広場のラックレール排水枡蓋。手前の跨線橋は南北連絡通路。

磯部駅北口駅前広場のラックレール排水枡蓋。手前の跨線橋は南北連絡通路。 ラックレール排水枡を駅舎側から北向きに眺めたトコロ。ちなみに「磯部温泉」は磯部駅から北西200mほどの場所にある。このような設備にもラックレールが使用されているトコロを発見してしまうと、群馬県にはラックレールを転用したインフラ施設がまだまだあるのではないか? と、探したくなってくる。

ラックレール排水枡を駅舎側から北向きに眺めたトコロ。ちなみに「磯部温泉」は磯部駅から北西200mほどの場所にある。このような設備にもラックレールが使用されているトコロを発見してしまうと、群馬県にはラックレールを転用したインフラ施設がまだまだあるのではないか? と、探したくなってくる。

だがしかし、この日は土砂降りの雨に負けて、取材の早退を決定!!

ということで、雨天早退もあったりで、未訪問のラックレール側溝蓋は群馬県内に他にもあるので、「群馬でラックレールに出遭う旅」シリーズは不定期ながら、これからも続く…。

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。