ナローゲージの線路が陸中松川駅の北寄りから端を発して、大船渡線に沿って敷設されている…この線路の正体を探るべく最奥を巡ってみた

[場所]JR大船渡線 陸中松川-貎鼻渓

JR大船渡線に一ノ関駅方から列車に乗車した場合、陸中松川駅を発車してスグの車窓左側にトロッコのモノと思わしき謎のナローゲージ線路が、大船渡線と並行して、2箇所に分けて約100mに渡り敷設されているのを目撃できる。この線路の正体を探るべく、現地を訪ねてみた。訪れてみるとこの場所にはナローゲージ線路があるだけでなく、他にも見どころが多かったので、枠の都合から単発では紹介し切れないので、この度は3回シリーズとさせていただくことにして、後篇として陸中松川駅より見て最奥(北側)に建つ東北砕石工場&隣接する群像のひろばを眺めていくこととする。

中篇で紹介の貯蔵サイロ&ハッカー機棟の対面(北側)に建つ東北砕石工場を後篇ではご紹介

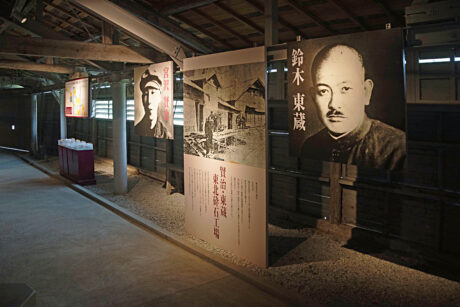

北側のトロッコ線路の突端に「貯蔵サイロ&ハッカー機棟」が建っていることは、中篇で紹介したが、この棟の対面(北側)には「旧・東北砕石工場の選鉱場棟」(筆者が勝手に命名)の建造物(以後は正式名の「東北砕石工場」と表記)が建っている。

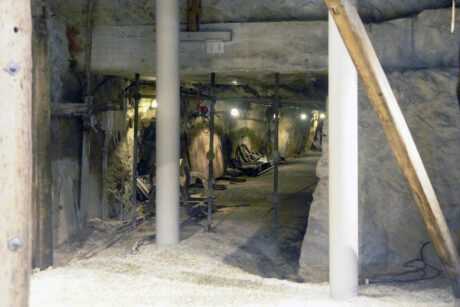

その陳列品の中から、ココではトロッコと坑道に関する展示物を掲載していこう。

東北砕石工場の展示室から出て、西を向くと、古枕木を並べた歩道が見える。位置的には写真5枚上の説明プレートの先になる。

そのベルトコンベヤの設置スタイルを眺めてみよう。

上写真の左側に写っているアーケードが、上にて記した古枕木を並べた歩道で、この奥が「群像のひろば」という空間になっていて、「宮沢賢治と東北砕石場の人びと」の原寸大フィギュアが並んでいる。

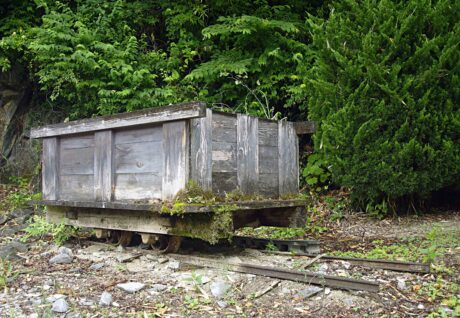

中篇で紹介した北側のトロッコ線路に展示されていた箱トロとはタイプが異なるようなので、コチラの外観も4方向からグルッと眺めていこう。

■東北砕石工場の周辺を歩いてみた…

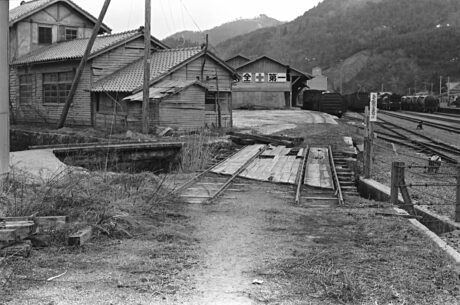

東北砕石工場の鄙びた雰囲気の全景も見ておきたい。そのような訳で全体像の写真を撮ろうと、大船渡線の線路を第一今泉街道踏切で渡り、東へ100mほどの地点から、西向きに撮影したのが下の写真になる。

さて、上写真の東北砕石工場の右脇に階段が見えるのが確認できると思う。

そのような階段を見つけてしまうと、コレは砕石工場上の石灰石受入口へ登れるルートではないかと思ってしまうのは人情というモノで、そこまで戻ってこの階段を上がってみた。

このような気分になると、もぉ砕石工場上の石灰石受入口を見なくては気が済まなくなるモノで、グーグルマップで調べると、県道282号を北へ向かい、県道19号一関大東線へ出て、この通りを西へ200mほどの距離で行けることが解った。ならばということで、同ルートを歩いて砕石工場のテッペンへと向かい、辿り着いて撮ったのが下の石灰石受入口の写真になる。

その切り出し写真が下になる。

https://youtu.be/dHAfh3Pe12Q

そして、「第一砂鉄川橋梁」から300mほどの位置に貎鼻渓駅があることもグーグルマップで確認できたので、結局陸中松川駅へは戻らずに、1駅間を歩いてしまった(笑)。

貎鼻渓駅前に「石と賢治のミュージアム」の案内看板が立っていたので、その写真を載せておこう。

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,21154,149,html

大船渡線 一ノ関-陸中松川 間の貨物列車のこと

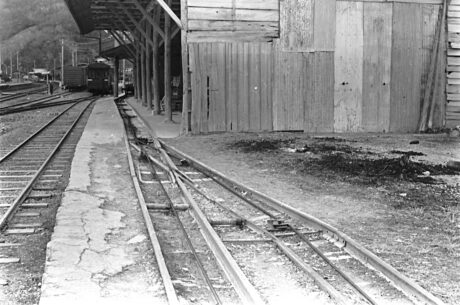

大船渡線 一ノ関-陸中松川 間の貨物列車は1996年2月23日をもって列車の設定がなくなった。

筆者がそれ以前の1981年3月に撮った国鉄大船渡線の貨物列車の写真が発掘されたので、コレも掲載させていただく。

下は前篇でも掲載した写真だが、よく眺めると、陸中松川駅西側のいわゆる東北砕石工場側の貨物ホーム上に発着していたトロッコ車輌は平トロだったので、ここから国鉄の貨車に積み込まれていたのは袋詰めの石灰石ということになる。

しかし、上々写真に写っていた貨車はタキ1900形なので、運んでいるのは粉状になったドロマイトや石灰粉、もしくはセメントということになろう。

輸送品目がそぉならば、陸中松川駅の何処かにタキ1900形へ粉製品をつめ込むためのホッパーがあることになる。

といった流れで、過去の陸中松川駅の写真の数々を眺めていたら、駅東側の専用線の廃線跡を撮影した写真の中に、彼方にホッパーと思わしき建造物が建っているのを発見した。

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。