湯島聖堂とニコライ堂

エキゾチックな空間が

山手線の次は中央線、ただし東京支社のお江戸シリーズスタンプのあるのは西荻窪までですので、あらかじめご了承ください。なお、前回お知らせしましたように東京支社印のスタンプがカラフルになりましたが、新規で押印する時間がとれませんので、従来の黒色で紹介させていただきます。

先の山手線で東京駅・神田駅の解説は終わっていますので、中央線は御茶ノ水駅からになります。スタンプは「湯島聖堂とニコライ堂」。状態はあまりよくないのですが、国鉄時代の「わたしの旅スタンプ」(右)も同じ内容で、まだ残っています。

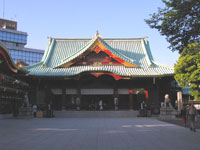

湯島聖堂は元禄初期に5代将軍綱吉によって建てられた孔子廟がはじまりで、のちに幕府官立の昌平坂学問所に改められました。ここの大成殿は2006年のテレビドラマ『西遊記』のロケにも使われたようで、中国の雰囲気が楽しめる空間です。

ニコライ堂は日本ハリストス正教会の本部で、様式はビザンティン式のドーム型屋根が特徴。明治24年(1891)にコンドルの設計で竣工しました。その後、大正12年(1923)の関東大震災で上部が倒壊しましたが昭和4年(1929)に復興。昭和58年(1983)には国の重要文化財に指定されています。両者とも聖橋口から至近ですので、ぜひ見学されてはいかがでしょうか。

また、御茶ノ水橋口から徒歩2分の明大通り沿いの杏雲堂病院敷地内には『三河物語』の著者で知られる大久保彦左衛門(1560~1639)屋敷跡の碑も立っています。本名は忠教(ただたか)。「天下の御意見番」として活躍し、「大久保彦左衛門と一心太助の物語」は講談で有名になり、ヒーローとして活躍しました。大久保彦左衛門と一心太助の墓は港区白金2-2-6の立行寺(最寄は東京メトロ・都営地下鉄白金高輪駅)にあり、別名大久保寺とも呼ばれています。

次回の停車駅は水道橋駅です。

※スタンプは紛失・摩滅・取替などの事情により、ない場合もございますのでご了承ください。また、駅員のいない時間帯は押せないこともありますのでご注意ください。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。

(鉄道コム登録ニックネーム:すたんぷ大王)。