大東亜戦争終結80年祈念 不定期シリーズ

[場所]JR舞鶴線・小浜線 東舞鶴駅 西北西約2km

本年は大東亜戦争が終結してから80年の節目の年になり、そしてこの2025年8月15日には80回目の、日本国内で世間的に言われている終戦の日を迎える。これに因んで、筆者が過去に訪れたことのある大東亜戦争に所縁の展示がある施設のうち、デジカメ化後の写真で撮ってあった3テーマに添う箇所を、不定期シリーズにはなるけれども紹介していこう。その第2回は、福井県舞鶴市の海上自衛隊舞鶴地方総監部内にある海軍記念館をご紹介。

なお、鹿児島県の「鹿屋航空基地資料館」は2022年11月15日アップにてすでに紹介済みなので、そちらの記事を見ていただくとして、この度のリストに入っていないことを予め申し添えておく。

海軍記念館

海軍記念館は、国道27号「総監部前」交差点の南側にある「海上自衛隊舞鶴地方総監部」のゲートから入場した奥に建っている。

この海軍記念館は、上写真のゲートを入り、約150mほど先の左側にあるので、歩いてスグに着くことができる。

なので、コチラの写真はない。

海軍記念館と第4術科学校資料室は、見学可能日および見学時間が限定されているので、詳しくは下記の海上自衛隊舞鶴地方隊HP内「見学のご案内」を参照していただければ…と、お願いする。

https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/kengaku/kengaku.html

それでは、海軍記念館の館内へ入っていこう。

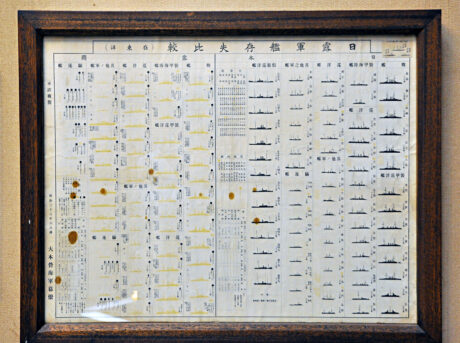

その中にあって、昭和戦前の日本海軍の艦船模型なども展示されている点は、筆者世代にとっては、ワシントン軍縮条約(動物の方ではない/笑)により空母中心主義へと移ってゆく、これ以後からの戦前・戦中の時代の軍艦になると、ある程度は軍備の歴史が読めてくるので眺めていて有りがたい。

艦名の解読は、まず艦型から特型駆逐艦なのは予測できたのと、説明プレートから艦名が1文字なことは確認できた。なので、そこから舞鶴に関係が深い艦船の中で艦名が1文字の特型駆逐艦を調べてみたところ、「漣」であろうと導きだされた。間違っていたらゴメン。

この項で上述したが、海軍記念館の資料や展示品は約500点ある。ココで紹介しているのは、その一部なことを改めて申し添えておく。

海上自衛隊北吸係留所で見つけた謎の線路跡

海上自衛隊舞鶴地方総監部の、国道27号を挟んだ海側は海上自衛隊北吸係留所のスペースになっていて、この桟橋には日常護衛艦が何艇か係留されている。コチラのスペースも、海軍記念館と同様に見学可能日および見学時間限定にて見学することができ、係留されている艦艇を間近に眺めることができる。

見学のご案内は上述の、海上自衛隊舞鶴地方隊HP内「見学のご案内」と同じURLなので、そちらを参照していただければ…と、お願いする。

https://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/kengaku/kengaku.html

さて、この海上自衛隊北吸係留所のスペースには、鉄道線路の廃線跡と思われるレールがコンクリートに埋もれた形で、ほんの少しだけ残っている。

せっかくなので、その写真も掲載しておこう。

ただ気になるのは廃線跡がある同地点まで、どのようなルートを辿って線路が敷設されていたのか? という点になろう。

なぜなら、グーグルマップにて旧・舞鶴線の北吸隧道から先のルートを予想で辿っていくと、そのまま延ばした経路では北吸係留所の桟橋(岸壁)と並行には線路を敷設できないからになる。

ということで、またまた過去を調べた結果、海上自衛隊舞鶴地方総監部のゲート付近に中舞鶴駅なる終端駅が存在していることが解った。そしてその中舞鶴駅があった位置に現在、SLが保存されていることも判った。それが何と、筆者がそのSLを写真に撮っていたことも判明した。←まぁ鉄道趣味者なら当たり前の行為である(笑)。

ところで、記事中では「ワシントン軍縮条約」以後の歴史観に私感を交えたりと、戦史の史観において、現在の教科書あたりとはズレがあるように見られるかもしれないが、筆者の戦争史観は、「アジアの解放のために日本人が立ち上がった」という認識が、小学生高学年の頃にのみ読んでいた月刊「丸」と、同時期に放送されていたTVアニメ「決断」の影響に拠りできあがっているトコロが大きく、その後に興味が鉄道に移ったため、戦争や軍備の知識は小学生の頃から進歩していない点は否めないので、何か発言に偏りがあってもお許ししていただきたくお願いしたい。

せっかくなので、TVアニメ「決断」第1話「真珠湾攻撃」のユーチューブのURLを下に載せさせていただく。

https://www.youtube.com/watch?v=u-8PatBAAdo

タンゴ・エクスフローラの終焉!?

記事の内容は、海軍記念館のネタから大きく逸れ、東舞鶴駅の一駅綾部寄りの、西舞鶴駅の話題になるが、おお目に見ていただきたい。

さて、西舞鶴駅が京都丹後鉄道との分岐駅なことは、当サイトの読者ならご存知と思う。

この駅の片隅に永らく留置されていたKTR001形タンゴ・エクスフローラのお別れイベントが、偶然にもこの記事をアップする1週間前の2025年6月1日に開催され、その行く末が界隈にて一時的な話題になった。

このイベント後に車輛が廃車になる模様との噂がある。コレにより同車輛はついに解体されてしまうのか? とも思われるが、どぉなんだろう!?

個人的には筆者自身の好きな車輛デザインではある。

とりあえず、哀悼の意を持って、本記事の写真を撮った当時に、京都丹後鉄道の車窓から撮ったKTR001形タンゴ・エクスフローラの写真にて当記事を〆させていただく。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。