ナローゲージの線路が陸中松川駅の北寄りから端を発して、大船渡線に沿って敷設されている…この線路の正体を探るべく北側線を巡ってみた

[場所]JR大船渡線 陸中松川-貎鼻渓

JR大船渡線に一ノ関駅方から列車に乗車した場合、陸中松川駅を発車してスグの車窓左側にトロッコのモノと思わしき謎のナローゲージ線路が、大船渡線と並行して、2箇所に分けて約100mに渡り敷設されているのを目撃できる。この線路の正体を探るべく、現地を訪ねてみた。訪れてみるとこの場所にはナローゲージ線路があるだけでなく、他にも見どころが多かったので、枠の都合から単発では紹介し切れないので、この度は3回シリーズとさせていただくことにして、中篇として陸中松川駅より見て奥方(北側)の線路と突端地点に建つ貯蔵サイロ&パッカー機棟までを眺めていくこととする。

前篇にて歩みを止めた地点からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。右のオブジェのテーマは「宇宙の樹」。

前篇にて歩みを止めた地点からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。右のオブジェのテーマは「宇宙の樹」。 上写真におけるトロッコ道の左側の石のオブジェのアップも載せておこう。

上写真におけるトロッコ道の左側の石のオブジェのアップも載せておこう。

トロッコ線路は手前(南側)と奥(北側)の2箇所ある…中篇ではその奥側を紹介

大船渡線と約100m並行する謎のトロッコレールを探る…シリーズ前篇では、陸中松川駅より見て手前方(南側)から300m地点くらいまでを眺めていったが、中篇では「石と賢治のミュージアム」の玄関前からトロッコ道の北側を向くと遥か彼方の100mほど先に見えていたトロッコ線路から、さらにその約50m先に建っている建物までを眺めていこう。

■北側のトロッコ線路

トロッコ道には枕木が敷かれている。ただコレはあまりにも立派な木材なので、鉄道線路の古枕木を転用したモノと思われる。

この古枕木が並ぶ道を100mほど歩くと北側に敷設されたトロッコ線路突端の車止めに辿り着く。

奥にトロッコ車輌が見える。

奥にトロッコ車輌が見える。 北側のトロッコ線路の南側突端部を北側から眺めたトコロ。線路の幅は約508mmゲージで、その辺はトロッコにありがちなゲージ(軌間)を忠実に再現してある。

北側のトロッコ線路の南側突端部を北側から眺めたトコロ。線路の幅は約508mmゲージで、その辺はトロッコにありがちなゲージ(軌間)を忠実に再現してある。

この車止めの左手(西側)に「賢治と東蔵の出会い」の碑が建立されている。

上写真右、上々写真左に建立されている碑の正面。この東蔵とは「鈴木東蔵」のことで、同氏については彼方に建つ建造物を訪れた時に紹介するので、ココでは先に進ませていただく。

上写真右、上々写真左に建立されている碑の正面。この東蔵とは「鈴木東蔵」のことで、同氏については彼方に建つ建造物を訪れた時に紹介するので、ココでは先に進ませていただく。

北側のトロッコ線路の中間付近からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。覆うように建つ建造物は旧・東北砕石工場の貯蔵サイロ&ハッカー機棟。トロッコ線路沿いを北へ向かって歩いていくと、木製バスケットを備えたトロッコ、いわゆる「箱トロ」が停まっているのが間近に見えてくる。

北側のトロッコ線路の中間付近からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。覆うように建つ建造物は旧・東北砕石工場の貯蔵サイロ&ハッカー機棟。トロッコ線路沿いを北へ向かって歩いていくと、木製バスケットを備えたトロッコ、いわゆる「箱トロ」が停まっているのが間近に見えてくる。

停まっていたトロッコ車輌は箱トロであった。前篇にて掲載の過去写真に登場した線路で活躍していたトロッコ車輌は、この後に写真で紹介するが、それはナベトロ改造の平トロなので、この地点に停車しているトロッコ車輌がナゼ箱トロなのか? と、しばし考えてしまったが、よく眺めると、手押しで遊べるようになっているので、押しやすいように何処ぞから箱トロを持ってきたのかも知れない。

停まっていたトロッコ車輌は箱トロであった。前篇にて掲載の過去写真に登場した線路で活躍していたトロッコ車輌は、この後に写真で紹介するが、それはナベトロ改造の平トロなので、この地点に停車しているトロッコ車輌がナゼ箱トロなのか? と、しばし考えてしまったが、よく眺めると、手押しで遊べるようになっているので、押しやすいように何処ぞから箱トロを持ってきたのかも知れない。

では、この箱トロを3方向(1方向はスペースの都合から撮影できず)からグルッと眺めていこう。

箱トロの南西方からの眺め。掲出のプレートを読むと、押して遊べる!? …のか?

箱トロの南西方からの眺め。掲出のプレートを読むと、押して遊べる!? …のか? 箱トロの南東方からの眺め。左に写っているトロッコ車輌の存在も覚えておいていただきたい。

箱トロの南東方からの眺め。左に写っているトロッコ車輌の存在も覚えておいていただきたい。 箱トロの北西方からの眺め。奥が南(陸中松川駅)方。■これより貯蔵サイロ&ハッカー機棟へ…

箱トロの北西方からの眺め。奥が南(陸中松川駅)方。■これより貯蔵サイロ&ハッカー機棟へ…

このトロッコの停車位置から少し先がトロッコ線路の突端になっている。そして、ここからは「貯蔵サイロ&ハッカー機棟」の建造物内になる。

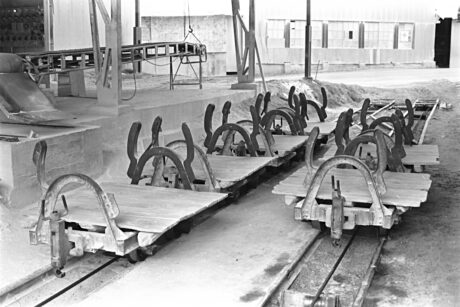

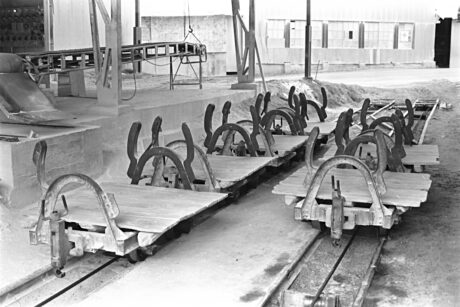

すでに2枚上の写真にてチラリと見えているが、トロッコ道の左(西)側に、ナベトロを平トロに改造した1981年当時に活躍していた元のトロッコ車輌が展示されていて、細部まで観察することができる。

上々写真の左に写っていたトロッコ車輌のアップ。フレームに逆U字型の枠が付き、そこからツノのようなステーが伸びているトロッコ車輌なので、元はナベトロだったことが推測できる。

上々写真の左に写っていたトロッコ車輌のアップ。フレームに逆U字型の枠が付き、そこからツノのようなステーが伸びているトロッコ車輌なので、元はナベトロだったことが推測できる。 元・ナベトロ推測のトロッコ車輌のサイドからの眺め。車輌右のパーツは循環ケーブルを挟む器具。

元・ナベトロ推測のトロッコ車輌のサイドからの眺め。車輌右のパーツは循環ケーブルを挟む器具。 左は、箱トロの予備バスケットか? 右は、ナベトロのフレームのみ車輌。奥に写っているのはサイロ(ホッパー?)。上写真の地点からチョット奥(北)側の位置から筆者が北向きに撮った過去写真も掲載しておこう。

左は、箱トロの予備バスケットか? 右は、ナベトロのフレームのみ車輌。奥に写っているのはサイロ(ホッパー?)。上写真の地点からチョット奥(北)側の位置から筆者が北向きに撮った過去写真も掲載しておこう。

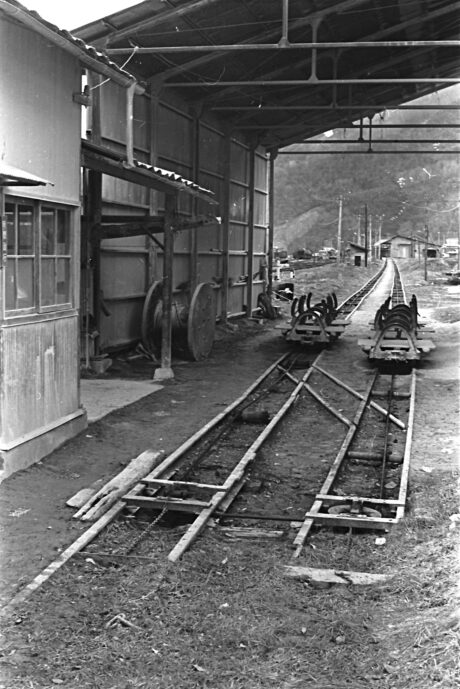

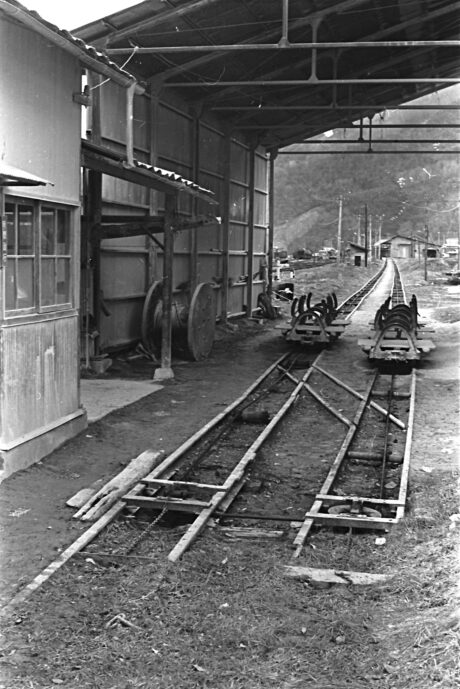

1981年3月撮影の、上写真前ホボ同地点からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。トロッコ車輌は、上写真などのナベトロのフレーム上に板を張って平トロ仕様にしたことが窺われる。走行方式が循環ケーブルを挟む方式なのもハッキリと判る。上写真を見て判る通り、上々写真の元ナベトロのフレーム上に板を敷いて平トロ化したスタイルのトロッコ車輌が、陸中松川駅-貯蔵サイロ(ホッパー?)&ハッカー機棟 間にて活躍していた頃の往年の姿になる。

1981年3月撮影の、上写真前ホボ同地点からの北向き(貎鼻渓方)の眺め。トロッコ車輌は、上写真などのナベトロのフレーム上に板を張って平トロ仕様にしたことが窺われる。走行方式が循環ケーブルを挟む方式なのもハッキリと判る。上写真を見て判る通り、上々写真の元ナベトロのフレーム上に板を敷いて平トロ化したスタイルのトロッコ車輌が、陸中松川駅-貯蔵サイロ(ホッパー?)&ハッカー機棟 間にて活躍していた頃の往年の姿になる。

あと、奥の建造物の窓の佇まいをとりあえず覚えておいていただきたい。

それでは、この写真の地点から南(陸中松川駅方)向きに眺めた現在の写真もお見せしておこう。

上写真とホボ同地点からの南向き(陸中松川駅方)の眺め。左に立つプレート2枚に注目。そして、上写真のトロッコ道左(東)側に立っている説明プレート2枚のアップが下の写真になる。

上写真とホボ同地点からの南向き(陸中松川駅方)の眺め。左に立つプレート2枚に注目。そして、上写真のトロッコ道左(東)側に立っている説明プレート2枚のアップが下の写真になる。

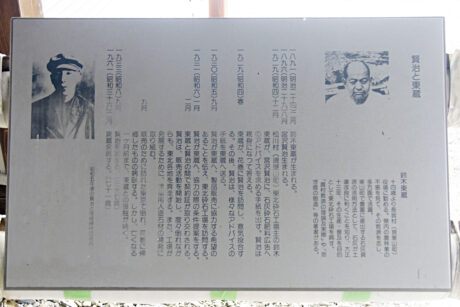

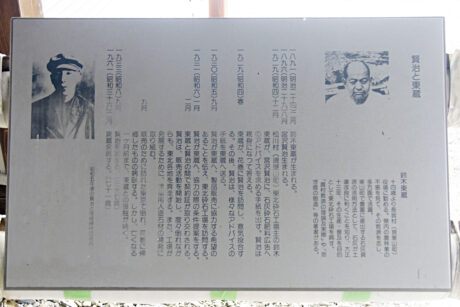

上写真奥のプレートのアップ。

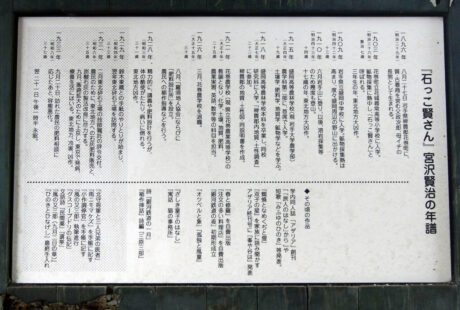

上写真奥のプレートのアップ。 上々写真手前のプレートのアップ。上の説明プレートを読んでいただけたら「鈴木東蔵」がドチラ様なのか解ったと思う。ということで、ココでの説明は省略(汗)。

上々写真手前のプレートのアップ。上の説明プレートを読んでいただけたら「鈴木東蔵」がドチラ様なのか解ったと思う。ということで、ココでの説明は省略(汗)。

では、出口(石と賢治のミュージアム側から見た場合)へと向かおう。

貯蔵サイロ&ハッカー機棟の出口側からの南向き(陸中松川駅)方の眺め。トロッコ道の奥左(東)側に展示スペースの小部屋がある。上写真の出口(石と賢治のミュージアム側から見た場合)とホボ同じ地点から同じ向きに、筆者が撮った過去写真も掲載しておこう。

貯蔵サイロ&ハッカー機棟の出口側からの南向き(陸中松川駅)方の眺め。トロッコ道の奥左(東)側に展示スペースの小部屋がある。上写真の出口(石と賢治のミュージアム側から見た場合)とホボ同じ地点から同じ向きに、筆者が撮った過去写真も掲載しておこう。

上写真とホボ同地点からの、1981年3月に撮影した南向き(陸中松川駅方)の眺め。分岐器のポイント変換方式は謎!?上の写真を見て解る通り、かつての頃に、この場所に陸中松川駅貨物ホーム-貯蔵サイロ(ホッパー?)&ハッカー機 間を結んでいたトロッコ線路の北側突端部(車止め)があったことが判明する。

上写真とホボ同地点からの、1981年3月に撮影した南向き(陸中松川駅方)の眺め。分岐器のポイント変換方式は謎!?上の写真を見て解る通り、かつての頃に、この場所に陸中松川駅貨物ホーム-貯蔵サイロ(ホッパー?)&ハッカー機 間を結んでいたトロッコ線路の北側突端部(車止め)があったことが判明する。

なお、上々写真のトロッコ道の室内部左(東)側には小部屋が設けられていて、その中は「東北砕石工場」を解説した展示スペースになっている。

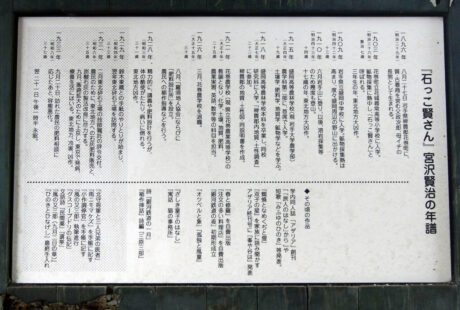

上々写真左側にある展示スペースから、この2枚のプレートを選んでご紹介。先ほどは出口と記したが、クルマなどにより県道19号一関大東線から県道282号東山薄衣線に入り訪れる場合はコチラが手前になるため、一見ここが入口に見えるかも知れない(汗)。

上々写真左側にある展示スペースから、この2枚のプレートを選んでご紹介。先ほどは出口と記したが、クルマなどにより県道19号一関大東線から県道282号東山薄衣線に入り訪れる場合はコチラが手前になるため、一見ここが入口に見えるかも知れない(汗)。

3枚上の写真の右壁に掲げられている説明プレート。まぁとにかくコチラ側には駐車場がないことは申述べておく。

3枚上の写真の右壁に掲げられている説明プレート。まぁとにかくコチラ側には駐車場がないことは申述べておく。 貯蔵サイロ&ハッカー機棟の出口風景を北側から南向き(陸中松川駅方)に眺めたトコロ。けれども、ここには駐車場がないため、クルマでの訪問の場合には、この前は素通りして、石と賢治のミュージアム前、もしくは陸中松川駅駅前広場脇の駐車場へ直で向かう方が無難である。

貯蔵サイロ&ハッカー機棟の出口風景を北側から南向き(陸中松川駅方)に眺めたトコロ。けれども、ここには駐車場がないため、クルマでの訪問の場合には、この前は素通りして、石と賢治のミュージアム前、もしくは陸中松川駅駅前広場脇の駐車場へ直で向かう方が無難である。

■この続きは「後篇」にて…

スペースの都合から、「旧・東北砕石工場の選鉱場棟」(筆者が勝手に命名)と「群像のひろば」の訪問レポートは、次回「後篇」にてご紹介。

大船渡線の第一今泉街道踏切(東)側から西向きに眺めた旧・東北砕石工場。道路を挟んで、左が貯蔵サイロ&ハッカー機棟、右が選鉱場(筆者が勝手に命名)。右の選鉱場棟の前には「登録有形文化財」の碑が建立されている。

大船渡線の第一今泉街道踏切(東)側から西向きに眺めた旧・東北砕石工場。道路を挟んで、左が貯蔵サイロ&ハッカー機棟、右が選鉱場(筆者が勝手に命名)。右の選鉱場棟の前には「登録有形文化財」の碑が建立されている。

選鉱場(筆者が勝手に命名)の東側前に建立されている碑。そして碑の背後のこの窓は、写真10枚上の奥の建造物の窓と同じ物件になる。

選鉱場(筆者が勝手に命名)の東側前に建立されている碑。そして碑の背後のこの窓は、写真10枚上の奥の建造物の窓と同じ物件になる。

「群像のひろば」も、後篇にて紹介予定。「群像のひろば」にも箱トロが展示されてあったから、この写真も撮っているので、後篇も、乞ご期待。

「群像のひろば」も、後篇にて紹介予定。「群像のひろば」にも箱トロが展示されてあったから、この写真も撮っているので、後篇も、乞ご期待。

⚫️石と賢治のミュージアム 利用案内

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,21154,149,html

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。