富士山信仰の十条冨士塚

古墳を思わせるミニ富士に登る

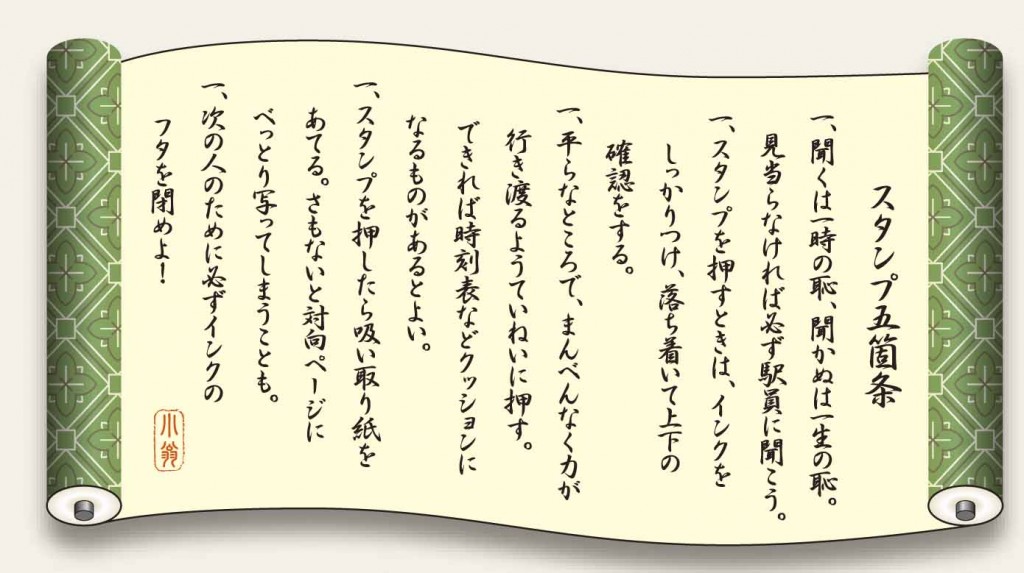

スタンプは北口から徒歩3分の「十条冨士塚」です。

ちなみにスタンプでは「富士」となっていますが、正式名称は「うかんむり」でない「べきかんむり」の「冨士」で、エラー印ともいえます。

鳥居の扁額では冨士神社ですが、江戸時代から起こった富士山信仰の塚です。元は古墳を思わせる塚に富士山を模して溶岩を配し、中腹には富士山五合目にある小御岳神社の石祠を起き、頂上部は平坦にして富士山の神体分霊を祀る石祠が置かれています。石造物の銘文には天保11年(1840)10月のものも見られ、遅くともこの時期から信仰されていたことが分かります。また鳥居や石祠などは明治14年(1881)に造立されており、北区の有形民俗文化財に指定されています。現在も毎年6月30日と7月1日の2日間に大祭が行われ、脇の道路に多くの露店が並んで賑わいます。

他にも南口から徒歩1分のところに上野寛永寺より譲り受けたという見守り地蔵があり、徒歩5分のところには東十条銀座商店街があります。東十条駅北口から東京メトロ南北線王子神谷駅に至る通りに続き、個性豊かな店が多くて買い物客で賑わいます。

次回の停車駅は赤羽駅です。

より大きな地図で 東十条駅 を表示

※スタンプは紛失・摩滅・取替などの事情により、ない場合もございますのでご了承ください。また、駅員のいない時間帯は押せないこともありますのでご注意ください。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。

鉄道コムのランキングクリックお願いします。