津軽地方で、もぉ一つの日本史の古代東日流を懐古する…超珍重(笑)不定期2回シリーズ

[場所]JR五能線 木造駅

遮光器土偶とは…まぁ中学校の社会科の教科書の縄文時代の項にも出てくるので、イマさら説明する必要はないとは思うが、何たるか? を、復習の意味を込めて、まずは、JR五能線 木造駅の北西約1kmの位置にある「つがる市縄文住居展示資料館 カルコ」に展示の遮光器土偶のレプリカと、その展示説明板を掲載しておこう。

そして、訪問場所は一旦JR新青森駅に翔ぶが、そこに展示されていた遮光器土偶スタイルの「土偶ねぶた」の写真も載せておこう。

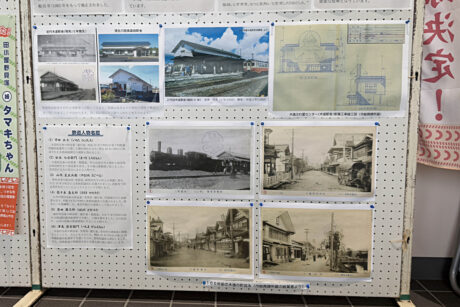

木造駅は、つがる市の中心駅

JR五能線と聞くと、日本海岸沿いの岩場に沿って敷設された単線非電化路線のイメージが強いが、青森県側の 川部-鯵ヶ沢 間はコチラも単線非電化であるけれども、田園地帯を走り、南西方(区間にもよります)にはその田園の先に岩木山(津軽富士)が眺められる車窓風景が続いている。その真ん中付近に位置するのが、津軽鉄道の乗り換え駅として有名な五所川原駅だが、木造駅を最寄りとするつがる市は、この五所川原から西に5kmほどの場所にある。

では、まずJR五能線木造駅から眺めていこう。

■木造駅の駅舎は北側に建っている

木造駅は、かつては交換駅だったことが、そのスペースなどの要素から窺えるが、現在は1面1線の棒線駅になっている。そして、駅舎は、その北側に建っている。

まずは、その駅舎なりを眺めていこう。

木造駅周辺を「町ぶら」してみた

見出しでは「町ぶら」と記したけれども、実のトコロ、冒頭で紹介の「つがる市縄文住居展示資料館 カルコ」を訪ねるべく向かった道すがらの光景になる(笑)。

ということで、写真は木造駅から近い物件順に並べている。

つがる市縄文住居展示資料館 カルコ を訪問

木造駅は亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶をモチーフにしているとのことで、元来なら木造駅から北北西約10km地点にある「亀ヶ岡石器時代遺跡」を訪ねるべきであろうが、駅から徒歩圏内ではないとの観点(本サイトにおける鉄道モノ以外訪問基準の筆者ルールです)から目指すことはせず、駅から歩ける範囲内に、それなりの資料があるであろう展示施設を探したトコロ、「つがる市縄文住居展示資料館 カルコ」が浮かび上がってきた。

つがる市縄文住居展示資料館カルコURL

https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kyoiku/bunkazai/sihakukan/6521.html

ここに掲載の内容はアップ日時点の情報になります。その後に状況の変化や、変更があった場合にはご容赦ください。

[寄稿者プロフィール]

秋本敏行: のりものカメラマン

1959年生まれ。鉄道ダイヤ情報〔弘済出版社(当時)〕の1981年冬号から1988年までカメラマン・チームの一員として参加。1983年の季刊化や1987年の月刊化にも関わる。その後に旧車系の自動車雑誌やバイク雑誌の編集長などを経て、2012年よりフリー。最近の著書にKindle版『ヒマラヤの先を目指した遥かなる路線バスの旅』〔三共グラフィック〕などがある。日本国内の鉄道・軌道の旅客営業路線全線を完乗している。